|

Quando si parla di cinema francese non si sa bene perché si finisce sempre a parlare di autori. Non certo perché i registi francesi possano essere considerati in qualche modo più autori degli altri. La vera autorialità non conosce confini nazionali e c’entra ben poco. Semmai qui si ha a che fare con l’autorevolezza in materia – si perdoni il gioco di parole – in materia di autori. Si sa che è stato il cinema francese, prima come critica e poi a sua volta come produzione, a mettere l’accento sulla parola autore, a porsi il problema in termini pressoché ossessivi. E ancora oggi, nonostante il concetto di autore sia stato più volte messo in discussione in modo radicale, il cinema d’oltralpe sembra sentirsi in dovere di confrontarsi con questa accezione del regista, magari inconsapevolmente. Tutto questo si traduce nella ricerca di un’identità forte, precisa, e riconoscibile, a volte sostanziale, a volte fatta di orpelli e accessori. Proprio come per i maestri della nouvelle vague, possono essere elementi tematici, stilistici o entrambi a costituire analogie e ricorrenze tali da permettere di individuare una personalità registica, un approccio. Cineasti bravi e meno bravi si guadagnano l’agognato appellativo, autore, senza che qualcuno possa più di tanto obiettare. Accade meno in Italia: vuoi per tradizione, vuoi per effetto della crisi recente e tuttora imperante, si fa fatica ad elencare i nuovi autori italiani, a parte il binomio eccellente e inscindibile – garrone/sorrentino – un neologismo evocato fino all’esaurimento nervoso. E invece al di là delle alpi: Desplechin, Assayas, Jeunet, Leconte, Cantet, Klapisch, Ozon, per citarne alcuni. Certo, molti di loro non possono essere considerati giovani, a meno che non ci si attenga ad un uso della parola più moderno, da tempo adeguatosi alle tendenze della nostra società: giovane, sotto i 55 anni. E in ogni caso va detto che per i registi sopra elencati la definizione di autore non si basa su uno o al massimo due film, preceduti da cortometraggi estremamente “personali”: parliamo di registi che hanno alle loro spalle cinque o sei pellicole di alto livello, una carriera che già permette di individuare un marchio riconoscibile. Perché è di questo che in fondo si parla, di riconoscibilità. Qui non si tratta di autori la cui poetica, o politica come dicevano i cahiers, va sottilmente rintracciata tra le pieghe del racconto, nelle sfumature. La maggior parte di questi cineasti è immediatamente riconoscibile, da una situazione, una breve scena, un dialogo, magari da un’unica inquadratura. E questo non vale soltanto per i cinefili esperti, ma anche, in parte, per un pubblico meno attento. Quando si parla di cinema francese non si sa bene perché si finisce sempre a parlare di autori. Non certo perché i registi francesi possano essere considerati in qualche modo più autori degli altri. La vera autorialità non conosce confini nazionali e c’entra ben poco. Semmai qui si ha a che fare con l’autorevolezza in materia – si perdoni il gioco di parole – in materia di autori. Si sa che è stato il cinema francese, prima come critica e poi a sua volta come produzione, a mettere l’accento sulla parola autore, a porsi il problema in termini pressoché ossessivi. E ancora oggi, nonostante il concetto di autore sia stato più volte messo in discussione in modo radicale, il cinema d’oltralpe sembra sentirsi in dovere di confrontarsi con questa accezione del regista, magari inconsapevolmente. Tutto questo si traduce nella ricerca di un’identità forte, precisa, e riconoscibile, a volte sostanziale, a volte fatta di orpelli e accessori. Proprio come per i maestri della nouvelle vague, possono essere elementi tematici, stilistici o entrambi a costituire analogie e ricorrenze tali da permettere di individuare una personalità registica, un approccio. Cineasti bravi e meno bravi si guadagnano l’agognato appellativo, autore, senza che qualcuno possa più di tanto obiettare. Accade meno in Italia: vuoi per tradizione, vuoi per effetto della crisi recente e tuttora imperante, si fa fatica ad elencare i nuovi autori italiani, a parte il binomio eccellente e inscindibile – garrone/sorrentino – un neologismo evocato fino all’esaurimento nervoso. E invece al di là delle alpi: Desplechin, Assayas, Jeunet, Leconte, Cantet, Klapisch, Ozon, per citarne alcuni. Certo, molti di loro non possono essere considerati giovani, a meno che non ci si attenga ad un uso della parola più moderno, da tempo adeguatosi alle tendenze della nostra società: giovane, sotto i 55 anni. E in ogni caso va detto che per i registi sopra elencati la definizione di autore non si basa su uno o al massimo due film, preceduti da cortometraggi estremamente “personali”: parliamo di registi che hanno alle loro spalle cinque o sei pellicole di alto livello, una carriera che già permette di individuare un marchio riconoscibile. Perché è di questo che in fondo si parla, di riconoscibilità. Qui non si tratta di autori la cui poetica, o politica come dicevano i cahiers, va sottilmente rintracciata tra le pieghe del racconto, nelle sfumature. La maggior parte di questi cineasti è immediatamente riconoscibile, da una situazione, una breve scena, un dialogo, magari da un’unica inquadratura. E questo non vale soltanto per i cinefili esperti, ma anche, in parte, per un pubblico meno attento.

La questione esorbita l’ambito cinematografico e riguarda gli artisti in generale, pittori e musicisti in primis. Nel momento in cui la proliferazione dei prodotti artistici è aumentata a dismisura, e al tempo stesso tutti hanno la percezione di essere arrivati a cose fatte, quando cioè è stato provato tutto quello che si poteva provare, ciò che permette ad un artista di emergere e di imporsi all’attenzione non è tanto o soltanto la qualità tecnica e lo spessore umano del suo lavoro, quanto la definizione di un’identità forte e immediatamente riconoscibile anche per i non addetti ai lavori, qualcosa che faciliti la circolazione diffusa del nome, anche a costo di ripetersi negli anni pur di mantenere intatto e inequivocabile il proprio marchio di fabbrica. È proprio per questo che in Europa, dove prevale la concezione del regista come artista, e quindi come autore, emergono identità cinematografiche di questo tipo, mentre in America i grandi registi preferiscono essere più al servizio della storia, o fingere di esserlo, lasciando in secondo piano il problema della riconoscibilità. Del resto sanno di potersi imporre continuamente con la potenza del loro immaginario e soprattutto dell’industria che lo andrà a sostenere. E alla luce di ciò non è detto che la loro libertà ne risulti compromessa, perché in fondo il regista americano gode di una libertà diversa, e ugualmente preziosa, quella di non dover essere sempre uguale a sé stesso. Non è obbligato a rientrare nella definizione cristallina che racchiude l’autore, non è obbligato a rendere conto al suo pubblico di adepti, appassionati ma tendenzialmente feticisti, perché sa di poter contare su una diffusione diversa. E questo gli permette volendo di fare film molto diversi l’uno dall’altro, per genere, impostazione, tematica e stile. Il regista europeo invece, o anche quello indipendente americano, che segue di fatto lo stesso modello, fa più fatica a rinnovarsi in modo costante. Ne è un esempio illuminante Gus Van Sant, che è probabilmente l’identità cinematografica più forte degli ultimi dieci anni, l’unico ad essere pienamente riconoscibile anche da una sola inquadratura. Dopo quattro splendidi film, in cui il suo linguaggio cinematografico ha saputo imporre degli stilemi scopiazzati in mezzo mondo, il pubblico ha storto il naso davanti al bellissimo Milk, che pure aveva una sua componente di ricerca, ma che certo per un motivo o per un altro, non da ultimo il fatto che segnasse il ritorno del regista alle major hollywoodiane, si allontanava parecchio dal recente stile “Van Sant”. La questione esorbita l’ambito cinematografico e riguarda gli artisti in generale, pittori e musicisti in primis. Nel momento in cui la proliferazione dei prodotti artistici è aumentata a dismisura, e al tempo stesso tutti hanno la percezione di essere arrivati a cose fatte, quando cioè è stato provato tutto quello che si poteva provare, ciò che permette ad un artista di emergere e di imporsi all’attenzione non è tanto o soltanto la qualità tecnica e lo spessore umano del suo lavoro, quanto la definizione di un’identità forte e immediatamente riconoscibile anche per i non addetti ai lavori, qualcosa che faciliti la circolazione diffusa del nome, anche a costo di ripetersi negli anni pur di mantenere intatto e inequivocabile il proprio marchio di fabbrica. È proprio per questo che in Europa, dove prevale la concezione del regista come artista, e quindi come autore, emergono identità cinematografiche di questo tipo, mentre in America i grandi registi preferiscono essere più al servizio della storia, o fingere di esserlo, lasciando in secondo piano il problema della riconoscibilità. Del resto sanno di potersi imporre continuamente con la potenza del loro immaginario e soprattutto dell’industria che lo andrà a sostenere. E alla luce di ciò non è detto che la loro libertà ne risulti compromessa, perché in fondo il regista americano gode di una libertà diversa, e ugualmente preziosa, quella di non dover essere sempre uguale a sé stesso. Non è obbligato a rientrare nella definizione cristallina che racchiude l’autore, non è obbligato a rendere conto al suo pubblico di adepti, appassionati ma tendenzialmente feticisti, perché sa di poter contare su una diffusione diversa. E questo gli permette volendo di fare film molto diversi l’uno dall’altro, per genere, impostazione, tematica e stile. Il regista europeo invece, o anche quello indipendente americano, che segue di fatto lo stesso modello, fa più fatica a rinnovarsi in modo costante. Ne è un esempio illuminante Gus Van Sant, che è probabilmente l’identità cinematografica più forte degli ultimi dieci anni, l’unico ad essere pienamente riconoscibile anche da una sola inquadratura. Dopo quattro splendidi film, in cui il suo linguaggio cinematografico ha saputo imporre degli stilemi scopiazzati in mezzo mondo, il pubblico ha storto il naso davanti al bellissimo Milk, che pure aveva una sua componente di ricerca, ma che certo per un motivo o per un altro, non da ultimo il fatto che segnasse il ritorno del regista alle major hollywoodiane, si allontanava parecchio dal recente stile “Van Sant”.

La definizione di autore è dunque un’arma a doppio taglio. Da un lato è uno status che offre prestigio, libertà, e in Europa garantisce anche la possibilità di lavorare ad alti livelli, visto che il cinema industriale non ha spazi adeguati. Dall’altro rischia di limitare le potenzialità di un regista costringendolo alle variazioni sul tema, a rifare in un modo o nell’altro lo stesso film. Se c’è un regista europeo, francese, che dimostrandosi consapevole del rischio si colloca in una posizione di confine tra i due modi di intendere l’autore, questi è Jacques Audiard. Una posizione di confine che può essere intesa sia tra la concezione europea dell’autore e quella americana, ma anche, allo stesso tempo, internamente alla storia del cinema francese, in cui peraltro la famiglia Audiard vanta una storia di tutto rispetto. Il padre di Jacques, Michel, è stato uno sceneggiatore prolifico, e un regista attivo soprattutto negli anni Settanta. Nonostante il periodo, però, Michel Audiard non collaborava con i registi della nouvelle vague, che anzi lo consideravano uno dei simboli persistenti del “cinema di papà”, il cinema tradizionale francese che i vari Godard e Truffaut rifiutavano a diversi livelli. Era a suo modo in controtendenza: si dichiarava un anarchico di destra e agli autori della nouvelle vague preferiva i registi di genere come Gilles Grangier, Philippe De Broca, e Jean Delannoy. È naturale che suo figlio Jacques, nel momento in cui ha deciso di intraprendere la stessa carriera, deve aver vissuto in modo personale e complesso lo stesso conflitto che anima i cineasti francesi della sua generazione, quello cioè tra lo spirito innovativo e libertario della nouvelle vague e l’esigenza di fare ritorno entro le potenzialità di un racconto classico, più strutturato e convenzionale. Ed è forse per lo stesso motivo, quello di avere, per così dire, il problema in famiglia, che la sua soluzione sembra essere la più convincente. Il cinema di Jacques Audiard si colloca a metà strada tra un cinema ormai un po’ vecchietto, quello della nouvelle vague, di Truffaut in particolare, e quello vecchissimo dei papà, di Jacques Becker e Marcel Carnè. Eppure, paradossalmente, è quanto di più potentemente innovativo e sostanziale sia stato proposto in Europa negli ultimi anni. E questo perché i film di Audiard non sono dei compromessi tra i diversi approcci, ma delle sintesi estreme in cui ogni modello sembra assunto consapevolmente e istintivamente assimilato, al punto che persino le strade più diverse del cinema contemporaneo, dal rigore etico dei fratelli Dardenne alla tensione spettacolare di Micheal Mann, sembrano trovare una formidabile coesistenza prprio nell’ultimo grandissimo film di Audiard, Il profeta. La definizione di autore è dunque un’arma a doppio taglio. Da un lato è uno status che offre prestigio, libertà, e in Europa garantisce anche la possibilità di lavorare ad alti livelli, visto che il cinema industriale non ha spazi adeguati. Dall’altro rischia di limitare le potenzialità di un regista costringendolo alle variazioni sul tema, a rifare in un modo o nell’altro lo stesso film. Se c’è un regista europeo, francese, che dimostrandosi consapevole del rischio si colloca in una posizione di confine tra i due modi di intendere l’autore, questi è Jacques Audiard. Una posizione di confine che può essere intesa sia tra la concezione europea dell’autore e quella americana, ma anche, allo stesso tempo, internamente alla storia del cinema francese, in cui peraltro la famiglia Audiard vanta una storia di tutto rispetto. Il padre di Jacques, Michel, è stato uno sceneggiatore prolifico, e un regista attivo soprattutto negli anni Settanta. Nonostante il periodo, però, Michel Audiard non collaborava con i registi della nouvelle vague, che anzi lo consideravano uno dei simboli persistenti del “cinema di papà”, il cinema tradizionale francese che i vari Godard e Truffaut rifiutavano a diversi livelli. Era a suo modo in controtendenza: si dichiarava un anarchico di destra e agli autori della nouvelle vague preferiva i registi di genere come Gilles Grangier, Philippe De Broca, e Jean Delannoy. È naturale che suo figlio Jacques, nel momento in cui ha deciso di intraprendere la stessa carriera, deve aver vissuto in modo personale e complesso lo stesso conflitto che anima i cineasti francesi della sua generazione, quello cioè tra lo spirito innovativo e libertario della nouvelle vague e l’esigenza di fare ritorno entro le potenzialità di un racconto classico, più strutturato e convenzionale. Ed è forse per lo stesso motivo, quello di avere, per così dire, il problema in famiglia, che la sua soluzione sembra essere la più convincente. Il cinema di Jacques Audiard si colloca a metà strada tra un cinema ormai un po’ vecchietto, quello della nouvelle vague, di Truffaut in particolare, e quello vecchissimo dei papà, di Jacques Becker e Marcel Carnè. Eppure, paradossalmente, è quanto di più potentemente innovativo e sostanziale sia stato proposto in Europa negli ultimi anni. E questo perché i film di Audiard non sono dei compromessi tra i diversi approcci, ma delle sintesi estreme in cui ogni modello sembra assunto consapevolmente e istintivamente assimilato, al punto che persino le strade più diverse del cinema contemporaneo, dal rigore etico dei fratelli Dardenne alla tensione spettacolare di Micheal Mann, sembrano trovare una formidabile coesistenza prprio nell’ultimo grandissimo film di Audiard, Il profeta.

In questo lavoro Jacques Audiard torna a confrontarsi con il cinema di genere, come già aveva fatto in passato con Sulle mie labbra. Stavolta però il genere è assai più specifico del noir, soprattutto in Francia, dove il filone carcerario ha una storia ricca di precedenti illustri e assolutamente fuori dal comune, a partire dai due capolavori Un condannato a morte è fuggito di Bresson, e Il buco di Becker. Soprattutto quest’ultimo, da molti considerato il più bel film sul carcere mai realizzato, è un chiaro riferimento per Audiard nella concezione de Il profeta, in termini di tensione, di concentrazione sulle dinamiche interne alla prigione, di intensità emotiva. La differenza resta comunque enorme a livello della trama, poiché ad Audiard non interessa in alcun modo l’idea della fuga, dell’evasione, e questo per il filone carcerario è un fatto piuttosto raro. Ciò che appassiona l’autore sono invece i meccanismi di sviluppo e trasmissione del potere, che nel carcere si articolano in modo parallelo al mondo esterno, seguendo le stesso logiche. Non è che l’intento sia quello di fare un film di denuncia sullo stato delle carceri francesi, sul fatto che un piccolo delinquente proveniente da un riformatorio entra in carcere da ladruncolo e ne esce feroce assassino a capo di un’organizzazione criminale. Questo fa parte della storia, ma le valutazioni vengono lasciate al pubblico in modo autonomo, poiché non è un messaggio precostituito che si intende far arrivare raccontando questa storia. Piuttosto si tratta di un’analisi, mai fredda e distaccata, ma appassionata e coinvolgente, di tutte le dinamiche interne, del vissuto che ogni personaggio porta con sé in questa parabola del male. Da questo punto di vista il genere di riferimento è il gangsters movie, e qui forse il regista non guarda soltanto ai propri eleganti antenati, Duvivier, Melville, ma anche e soprattutto alla potenza umana dei personaggi di Scorsese e De Palma. Non è un caso infatti che i personaggi del film siano corsi e arabi, meridionali dunque, e non francesi, perché Il profeta è una storia di sangue, con un sapore antico, tragico, mediterraneo, una storia che avrebbe potuto scrivere Camus. In questo lavoro Jacques Audiard torna a confrontarsi con il cinema di genere, come già aveva fatto in passato con Sulle mie labbra. Stavolta però il genere è assai più specifico del noir, soprattutto in Francia, dove il filone carcerario ha una storia ricca di precedenti illustri e assolutamente fuori dal comune, a partire dai due capolavori Un condannato a morte è fuggito di Bresson, e Il buco di Becker. Soprattutto quest’ultimo, da molti considerato il più bel film sul carcere mai realizzato, è un chiaro riferimento per Audiard nella concezione de Il profeta, in termini di tensione, di concentrazione sulle dinamiche interne alla prigione, di intensità emotiva. La differenza resta comunque enorme a livello della trama, poiché ad Audiard non interessa in alcun modo l’idea della fuga, dell’evasione, e questo per il filone carcerario è un fatto piuttosto raro. Ciò che appassiona l’autore sono invece i meccanismi di sviluppo e trasmissione del potere, che nel carcere si articolano in modo parallelo al mondo esterno, seguendo le stesso logiche. Non è che l’intento sia quello di fare un film di denuncia sullo stato delle carceri francesi, sul fatto che un piccolo delinquente proveniente da un riformatorio entra in carcere da ladruncolo e ne esce feroce assassino a capo di un’organizzazione criminale. Questo fa parte della storia, ma le valutazioni vengono lasciate al pubblico in modo autonomo, poiché non è un messaggio precostituito che si intende far arrivare raccontando questa storia. Piuttosto si tratta di un’analisi, mai fredda e distaccata, ma appassionata e coinvolgente, di tutte le dinamiche interne, del vissuto che ogni personaggio porta con sé in questa parabola del male. Da questo punto di vista il genere di riferimento è il gangsters movie, e qui forse il regista non guarda soltanto ai propri eleganti antenati, Duvivier, Melville, ma anche e soprattutto alla potenza umana dei personaggi di Scorsese e De Palma. Non è un caso infatti che i personaggi del film siano corsi e arabi, meridionali dunque, e non francesi, perché Il profeta è una storia di sangue, con un sapore antico, tragico, mediterraneo, una storia che avrebbe potuto scrivere Camus.

La contiguità tra la tragedia classica e il genere gangster o noir è un dato critico documentato, è quell’elemento che da sempre ha fatto sì che lo spettatore potesse appassionarsi alla storie violente e sanguinose dei criminali efferati non per mero sadismo, ma in vista di una possibile catarsi. Durante il corso del film gli elementi di vicinanza con la tragedia sono molteplici. Innanzitutto la condizione fondamentale del protagonista, ricorrente in Audiard, è quella di non avere scelta: o uccidi o sarai ucciso, il più terribile e ancestrale degli aut-aut. Anche Paul Angeli in Sulle mie labbra è un personaggio senza scelta, fino al paradosso: o torni a delinquere, o torni in carcere. Ma nell’ultimo film la scelta si fa più radicale e illumina un aspetto fondamentale della visione dell’uomo di Audiard, l’animalità radicale. Uccidi o sarai ucciso è il diktat primordiale, la legge della giungla, che governava gli uomini nella preistoria e che regna ancora nel mondo animale. Eppure i personaggi di Audiard si muovono secondo lo stesso criterio, siano essi membri di un’associazione mafiosa, o impiegate di una società edilizia. L’istinto primordiale è lo stesso, fisiologico e irrefrenabile: l’autoconservazione, la sopravvivenza. Possono sembrare crudelmente determinati, ma sono in realtà perennemente in balia degli eventi, trascinati dalla situazione piuttosto che motori della propria vita. E qui la lezione del neorealismo e della nouvelle vague, è ben riconoscibile, soprattutto in un film come Tutti i battiti del mio cuore, meno vincolato ad un plot di genere, più ondivago, trainato dalle sensazioni emotive del personaggio quanto i film di Rossellini o Godard lo erano dalle disillusioni dei propri eroi. La contiguità tra la tragedia classica e il genere gangster o noir è un dato critico documentato, è quell’elemento che da sempre ha fatto sì che lo spettatore potesse appassionarsi alla storie violente e sanguinose dei criminali efferati non per mero sadismo, ma in vista di una possibile catarsi. Durante il corso del film gli elementi di vicinanza con la tragedia sono molteplici. Innanzitutto la condizione fondamentale del protagonista, ricorrente in Audiard, è quella di non avere scelta: o uccidi o sarai ucciso, il più terribile e ancestrale degli aut-aut. Anche Paul Angeli in Sulle mie labbra è un personaggio senza scelta, fino al paradosso: o torni a delinquere, o torni in carcere. Ma nell’ultimo film la scelta si fa più radicale e illumina un aspetto fondamentale della visione dell’uomo di Audiard, l’animalità radicale. Uccidi o sarai ucciso è il diktat primordiale, la legge della giungla, che governava gli uomini nella preistoria e che regna ancora nel mondo animale. Eppure i personaggi di Audiard si muovono secondo lo stesso criterio, siano essi membri di un’associazione mafiosa, o impiegate di una società edilizia. L’istinto primordiale è lo stesso, fisiologico e irrefrenabile: l’autoconservazione, la sopravvivenza. Possono sembrare crudelmente determinati, ma sono in realtà perennemente in balia degli eventi, trascinati dalla situazione piuttosto che motori della propria vita. E qui la lezione del neorealismo e della nouvelle vague, è ben riconoscibile, soprattutto in un film come Tutti i battiti del mio cuore, meno vincolato ad un plot di genere, più ondivago, trainato dalle sensazioni emotive del personaggio quanto i film di Rossellini o Godard lo erano dalle disillusioni dei propri eroi.

Il diktat pone l’eroe in un’altra condizione, quella di essere spalla al muro, senza via d’uscita. L’unica risposta possibile è appunto l’istinto, laddove la voglia di sopravvivere coincide tragicamente con la necessità di sopraffare, non una volta ma due, tre, sempre di più. La ricerca del potere nasce così, non per il prestigio o il lusso, ma per non essere schiacciati nella morsa, per guadagnarsi il diritto di esistere. Per Audiard il potere è il vero elemento di continuità tra uomo e animale, ciò che coniuga essenzialmente la fisicità animale e l’intelligenza non come attributi distinti, aristotelici, ma come espressioni di un medesimo istinto originario, che si articola in varie modalità: la forza, la violenza brutale, che esplode nei film del regista con un’intensità iperrealista che può ricordare Kitano per la sintesi insopportabile di crudezza e eleganza; il calcolo razionale, che pervade i movimenti dei personaggi, attraverso due stratagemmi fondamentali, il ricatto e il doppio gioco, gli stessi stratagemmi che danno vita ai complessi intrecci del film, innescando una seria di inesorabili reazioni a catena. Il fato incombe sulla storia e sui personaggi, come vuole la tradizione noir, e da ciò discende il senso quasi religioso del film, legato alla tragedia greca, che trova esplicitazione nel titolo stesso: il profeta, colui che vede avanti nel tempo, che alla ragione aggiunge il sesto senso, ma anche che colui che è il predestinato. Una predestinazione che qui non è però divina, ma, ancora una volta, animale, naturale, fisiologica. Malik si trasforma nella sua permanenza in carcere, ma questa trasformazione più che un’influenza negativa dall’esterno risponde al motto greco: diventa ciò che sei. Questa accettazione di sé è presentata come qualcosa di talmente profondo da eludere, in senso quasi nietzschiano, la questione sul bene e sul male, ossia qualsiasi giudizio morale sul personaggio. La splendida scena conclusiva è una sorta di lieto fine in cui Malik può comporre il suo quadretto familiare scortato dai simboli del suo potere nero, i Suv e le Mercedes. Può ricordare il grande finale di A History of Violence di Cronenberg, che in fondo racconta una storia abbastanza simile, ma se lì l’atmosfera era esplicitamente inquietante, Audiard mantiene un margine di ambiguità superiore, descrivendo con ironia e tenerezza l’intera situazione. Il diktat pone l’eroe in un’altra condizione, quella di essere spalla al muro, senza via d’uscita. L’unica risposta possibile è appunto l’istinto, laddove la voglia di sopravvivere coincide tragicamente con la necessità di sopraffare, non una volta ma due, tre, sempre di più. La ricerca del potere nasce così, non per il prestigio o il lusso, ma per non essere schiacciati nella morsa, per guadagnarsi il diritto di esistere. Per Audiard il potere è il vero elemento di continuità tra uomo e animale, ciò che coniuga essenzialmente la fisicità animale e l’intelligenza non come attributi distinti, aristotelici, ma come espressioni di un medesimo istinto originario, che si articola in varie modalità: la forza, la violenza brutale, che esplode nei film del regista con un’intensità iperrealista che può ricordare Kitano per la sintesi insopportabile di crudezza e eleganza; il calcolo razionale, che pervade i movimenti dei personaggi, attraverso due stratagemmi fondamentali, il ricatto e il doppio gioco, gli stessi stratagemmi che danno vita ai complessi intrecci del film, innescando una seria di inesorabili reazioni a catena. Il fato incombe sulla storia e sui personaggi, come vuole la tradizione noir, e da ciò discende il senso quasi religioso del film, legato alla tragedia greca, che trova esplicitazione nel titolo stesso: il profeta, colui che vede avanti nel tempo, che alla ragione aggiunge il sesto senso, ma anche che colui che è il predestinato. Una predestinazione che qui non è però divina, ma, ancora una volta, animale, naturale, fisiologica. Malik si trasforma nella sua permanenza in carcere, ma questa trasformazione più che un’influenza negativa dall’esterno risponde al motto greco: diventa ciò che sei. Questa accettazione di sé è presentata come qualcosa di talmente profondo da eludere, in senso quasi nietzschiano, la questione sul bene e sul male, ossia qualsiasi giudizio morale sul personaggio. La splendida scena conclusiva è una sorta di lieto fine in cui Malik può comporre il suo quadretto familiare scortato dai simboli del suo potere nero, i Suv e le Mercedes. Può ricordare il grande finale di A History of Violence di Cronenberg, che in fondo racconta una storia abbastanza simile, ma se lì l’atmosfera era esplicitamente inquietante, Audiard mantiene un margine di ambiguità superiore, descrivendo con ironia e tenerezza l’intera situazione.

Il personaggio che non si discosta mai dal modello antico è invece César, il boss corso, che come dice il nome stesso, è il vero protagonista della tragedia. Il boss è descritto secondo tutti i cliché del genere, rozzo, violento, alterna pacatezza a slanci di furore: è un chiaro simbolo paterno e divino, un mentore, una figura più che un personaggio. Ciò nonostante le sue parole non sono didascaliche, e l’umanità che Audiard riesce a infondere in quel volto è enorme, magnifica. Per tutto il film assistiamo ai sorprusi e alle torture cui sottopone il giovane Malik, sapendo che prima o poi, verrà il momento in cui il re dovrà cadere, ed è un momento che lo spettatore attende quasi con ansia. Eppure è difficile non sentire compassione nei suoi confronti nel momento in cui il vecchio, il mostro feroce, la causa di tutti i mali, se ne resta solo nel cortile. Se fosse morto probabilmente non avrebbe avuto lo stesso effetto. Invece è quel semplice cazzotto in pancia a farci stringere il cuore. Il vecchio si rialza e torna goffamente alla sua panchina. Audiard resta con il suo protagonista, e lascia tutto meravigliosamente in secondo piano dimostrando tutta la sua grandezza di regista: César non ha più potere, neanche per guadagnarsi un ultimo primo piano. Non è che una piccola figura sullo schermo. E capiamo solo adesso che forse tutto il male che ha fatto lo ha fatto soltanto ed esclusivamente per questo, per non ritrovarsi su quella panchina, vecchio e solo. È l’immagine dell’impotenza, l’impotenza radicale, esistenziale, sconcertante, contro la quale neanche l’istinto puro sembra avere contromisure. Tutti i personaggi più importanti dei film di Audiard passano attraverso questa sensazione, che lo spettatore sperimenta in prima persona grazie all’altissimo livello di coinvolgimento. Il personaggio che non si discosta mai dal modello antico è invece César, il boss corso, che come dice il nome stesso, è il vero protagonista della tragedia. Il boss è descritto secondo tutti i cliché del genere, rozzo, violento, alterna pacatezza a slanci di furore: è un chiaro simbolo paterno e divino, un mentore, una figura più che un personaggio. Ciò nonostante le sue parole non sono didascaliche, e l’umanità che Audiard riesce a infondere in quel volto è enorme, magnifica. Per tutto il film assistiamo ai sorprusi e alle torture cui sottopone il giovane Malik, sapendo che prima o poi, verrà il momento in cui il re dovrà cadere, ed è un momento che lo spettatore attende quasi con ansia. Eppure è difficile non sentire compassione nei suoi confronti nel momento in cui il vecchio, il mostro feroce, la causa di tutti i mali, se ne resta solo nel cortile. Se fosse morto probabilmente non avrebbe avuto lo stesso effetto. Invece è quel semplice cazzotto in pancia a farci stringere il cuore. Il vecchio si rialza e torna goffamente alla sua panchina. Audiard resta con il suo protagonista, e lascia tutto meravigliosamente in secondo piano dimostrando tutta la sua grandezza di regista: César non ha più potere, neanche per guadagnarsi un ultimo primo piano. Non è che una piccola figura sullo schermo. E capiamo solo adesso che forse tutto il male che ha fatto lo ha fatto soltanto ed esclusivamente per questo, per non ritrovarsi su quella panchina, vecchio e solo. È l’immagine dell’impotenza, l’impotenza radicale, esistenziale, sconcertante, contro la quale neanche l’istinto puro sembra avere contromisure. Tutti i personaggi più importanti dei film di Audiard passano attraverso questa sensazione, che lo spettatore sperimenta in prima persona grazie all’altissimo livello di coinvolgimento.

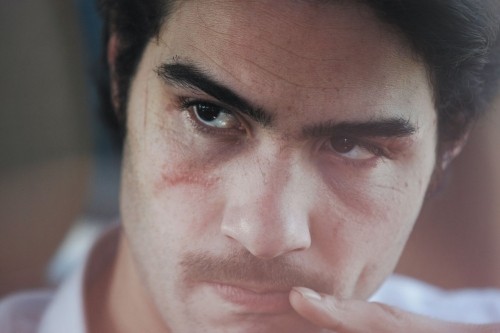

Come nei film dei Dardenne, il pubblico precipita nella storia rapidamente e subito si trova costretto ad immedesimarsi, a decidere eticamente da che parte stare nel cinema dei fratelli belgi, ad accettare le regole del gioco, qualunque esse siano, nel caso di Audiard. Ma non è soltanto la trama a permettere tutto ciò, quanto piuttosto l’approccio del regista, la messa in scena, lo stile. Il cineasta francese entra nei suoi soggetti, scava al loro interno senza psicologismi, indaga le loro percezioni, sensoriali e soprattutto emotive. Per far questo utilizza stilemi visivi e sonori che sono diventati uno dei marchi di riconoscibilità del suo cinema, ma che non per questo sono tacciabili di scarsa funzionalità narrativa o espressiva. L’uso diffuso del macro, dei dettagli con pochissima profondità di campo, quasi astratti; la presenza di maschere e spot che isolano un volto dal contesto, riducono lo spazio, concentrano l’attenzione, sospendono il tempo; il chiaroscuro, lo sfocato, il leggero ralenty. Tutti artifici che procedono nella stessa direzione, quella di sospendere temporaneamente l’elevato realismo dei film per guadagnarsi sempre di più uno spazio all’interno del protagonista, fino a conoscerne gli istinti che precedono azioni e reazioni. Si genera così una sorta di realismo magico, molto francese, in cui è come se restasse sempre aperta una porta per ciò che vi è di più misterioso nell’animo umano, e che nell’ultimo film trova eleganti esplicitazioni nelle sequenze oniriche e nei brevi dialoghi con il morto, tenuti insieme dal montaggio libero e al tempo stesso severo di Juliette Welfling, collaboratrice assidua di Audiard. Parallelamente il regista lavora sul sonoro con la stessa attenzione. Anche in questo caso dettagli esasperati, frequenti vuoti, l’utilizzo della musica di Alexandre Desplat che alterna perfettamente commento e contrasto narrativo (si pensi alla scena della discoteca in Sulle mie labbra), e che partecipa ai meccanismi della tensione in modo mai scontato, come quando aumenta progressivamente mentre Malik si prepara all’omicidio finale, salvo sparire proprio nella sequenza che precede la sparatoria lasciando irrisolto il climax e spiazzato lo spettatore. Come nei film dei Dardenne, il pubblico precipita nella storia rapidamente e subito si trova costretto ad immedesimarsi, a decidere eticamente da che parte stare nel cinema dei fratelli belgi, ad accettare le regole del gioco, qualunque esse siano, nel caso di Audiard. Ma non è soltanto la trama a permettere tutto ciò, quanto piuttosto l’approccio del regista, la messa in scena, lo stile. Il cineasta francese entra nei suoi soggetti, scava al loro interno senza psicologismi, indaga le loro percezioni, sensoriali e soprattutto emotive. Per far questo utilizza stilemi visivi e sonori che sono diventati uno dei marchi di riconoscibilità del suo cinema, ma che non per questo sono tacciabili di scarsa funzionalità narrativa o espressiva. L’uso diffuso del macro, dei dettagli con pochissima profondità di campo, quasi astratti; la presenza di maschere e spot che isolano un volto dal contesto, riducono lo spazio, concentrano l’attenzione, sospendono il tempo; il chiaroscuro, lo sfocato, il leggero ralenty. Tutti artifici che procedono nella stessa direzione, quella di sospendere temporaneamente l’elevato realismo dei film per guadagnarsi sempre di più uno spazio all’interno del protagonista, fino a conoscerne gli istinti che precedono azioni e reazioni. Si genera così una sorta di realismo magico, molto francese, in cui è come se restasse sempre aperta una porta per ciò che vi è di più misterioso nell’animo umano, e che nell’ultimo film trova eleganti esplicitazioni nelle sequenze oniriche e nei brevi dialoghi con il morto, tenuti insieme dal montaggio libero e al tempo stesso severo di Juliette Welfling, collaboratrice assidua di Audiard. Parallelamente il regista lavora sul sonoro con la stessa attenzione. Anche in questo caso dettagli esasperati, frequenti vuoti, l’utilizzo della musica di Alexandre Desplat che alterna perfettamente commento e contrasto narrativo (si pensi alla scena della discoteca in Sulle mie labbra), e che partecipa ai meccanismi della tensione in modo mai scontato, come quando aumenta progressivamente mentre Malik si prepara all’omicidio finale, salvo sparire proprio nella sequenza che precede la sparatoria lasciando irrisolto il climax e spiazzato lo spettatore.

Jacques Audiard conferma ne Il profeta di essere un cineasta a suo modo unico, punto di fusione quasi miracoloso di tanto cinema contemporaneo, e al tempo stesso raro esempio di potenza espressiva originale. Il tutto consacrato ad un esplorazione dell’uomo appassionata e totale, che si addentra nelle emozioni, negli istinti più profondi e non da ultimo, nei volti e nei corpi. L’eleganza dello stile e i procedimenti di astrazione non rischiano di cadere nel manierismo perché la cinepresa di Audiard si mantiene in un’aderenza tale con la fisicità dei corpi da sentirne odore e consistenza, sessualità e repellenza. È un cinema della carne: le analisi critiche possono ben poco e non resta che passarsi la lingua sul palato, per sicurezza. Con una lametta in bocca è difficile non tagliarsi. Jacques Audiard conferma ne Il profeta di essere un cineasta a suo modo unico, punto di fusione quasi miracoloso di tanto cinema contemporaneo, e al tempo stesso raro esempio di potenza espressiva originale. Il tutto consacrato ad un esplorazione dell’uomo appassionata e totale, che si addentra nelle emozioni, negli istinti più profondi e non da ultimo, nei volti e nei corpi. L’eleganza dello stile e i procedimenti di astrazione non rischiano di cadere nel manierismo perché la cinepresa di Audiard si mantiene in un’aderenza tale con la fisicità dei corpi da sentirne odore e consistenza, sessualità e repellenza. È un cinema della carne: le analisi critiche possono ben poco e non resta che passarsi la lingua sul palato, per sicurezza. Con una lametta in bocca è difficile non tagliarsi.

|