|

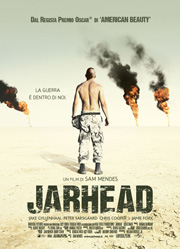

Il racconto di un testimone incontra lo sguardo del cineasta Sam Mendes, che ha realizzato il suo terzo lungometraggio basandosi sul romanzo autobiografico "Jarhead" scritto dal giovane marine Anthony Swofford come memoriale della propria guerra, combattuta in Iraq all'alba degli anni Novanta. Lo scrittore, figlio di un veterano del Vietnam, dopo un rigido addestramento, venne catapultato nel deserto mediorientale, dove il destino lo sfidò a sopportare mesi di attesa estenuante prima dello scontro con il nemico. La sua guerra durò quattro giorni. Vide perpetrarsi barbarie e scoprì le conseguenze del "fuoco amico". Non riuscì a sparare il colpo perfetto che lo avrebbe reso assassino, ma degno - secondo la forma mentis imparata nel corpo dei Marines - della divisa che indossava.

"Ogni guerra è diversa. Ogni guerra è uguale..." afferma Mendes continuando a esplorare la transitorietà delle generazioni che si susseguono confrontandosi con l'irrefrenabile incedere della Storia. Il regista, con Jarhead, prosegue la sua riflessione sulle responsabilità dei padri, inserendosi in un percorso tematico sviscerato sia in American Beauty (1999) che in Era mio padre (2002), ma cambiando tipo di approccio. Evoca il tema e lo sospende senza affidarne il peso a due specifici personaggi uniti da un rapporto di parentela, lasciando intendere la volontà di narrare una storia di respiro universale, permeata da quesiti irrisolti sul senso della vita e della guerra, domande esistenziali che ogni generazione tramanda tacitamente alla successiva. Concentrandosi soprattutto sul destino della discendenza dei reduci del Vietnam, il film condensa la descrizione del rapporto padre-figlio in un unico dato: la tensione verso un destino comune, che si rivela non tanto quello di combattere una guerra, bensì il successivo eterno vivere serbando il ricordo di quella guerra negli occhi.

L'atmosfera creata dal racconto suggerisce sensazioni da "deserto dei Tartari", dove gli psicodrammi personali sono intervallati e stemperati da una goliardia sfrenata e irriverente. Il deserto e i fotogrammi di celebri film di guerra citati all'interno di Jarhead divengono miraggi nella mente di una generazione di soldati coetanea degli icononauti descritti da Gian Piero Brunetta come "una nuova specie umana (...) a cui le immagini avevano contribuito a modificare i codici genetici e a determinare una particolare geografia mentale ed emotiva" (1). Il film è costellato di elementi che rendono evidente questa condizione spettatoriale dell'uomo contemporaneo, che, anche quando diventa protagonista degli eventi, è abituato a fuggire dalla realtà contingente, ricercando analogie con i propri riferimenti iconografici (ma anche letterari e musicali). La dichiarazione d'intenti è chiara fin dalla prima sequenza: Swofford subisce angherie, esattamente come le reclute messe in scena in Full Metal Jacket da Stanley Kubrick. In seguito il soldato/icononauta farà tesoro dell'esperienza dei suoi antenati (e dei suoi modelli cinematografici) riuscendo a vincere l'istinto suicida che, in un attimo di disperazione, tenterà di sedurlo.

La mappa dei rimandi al cinema tracciata da Mendes è chiara e l'obiettivo non sembra tanto un complice ammiccamento cinefilo, quanto quello di descrivere un universo ormai davvero intriso d'immaginario, dove le aspettative sono sempre disattese perché attinte da sogni troppo nitidi. Irraggiungibili, ma riconoscibili perché mutuate dalla perfezione del cinema, radicate in un catalogo di situazioni non vissute, ma già viste. É così che la folla di marines-spettatori si trasforma in tifo da stadio durante la proiezione in caserma del film Apocalypse Now e pregusta la visione de Il Cacciatore sotto un tendone dell'accampamento militare in Iraq. Entrambe le esperienze spettatoriali vengono interrotte dall'irrompere della vita vera, della Realtà: nel primo caso l'inizio della guerra, nel secondo la sostituzione di materiale pornografico all'annunciato film di Cimino, che squarcia i sentimenti del soldato che riconosce la propria moglie sullo schermo. La donna (artefice di regia e spedizione del video) ha scelto un bizzarro modo per comunicare al marito l'infedeltà e, quando egli realizza di essere stato tradito, l'evidenza esplode davanti ai suoi occhi sotto forma d'immagine in movimento, più forte di qualsiasi altro genere di rivelazione, anche di un'ipotetica scoperta della situazione avvenuta sotto il suo sguardo senza mediazione video: in quel caso avrebbe potuto agire interrompendo la scena, che, invece, riprodotta in videocassetta, continua a perpetrarsi incurante del proprio effetto sugli spettatori. Il resto della platea, libera da legami sentimentali con i protagonisti dell'atto sessuale filmato, osserva compiaciuta sperando nella catarsi dei propri desideri erotici, senza troppo preoccuparsi per il dramma personale dell'uomo ferito dalle immagini. Diverso è per Swofford, che, guidato da un lucido cinismo, vuole addirittura rivedere il film pornografico una seconda volta (ben sapendo, stavolta, cosa lo aspetta dopo i titoli di testa de Il Cacciatore) per identificarsi con il dramma del marito ferito da quelle immagini, perché sospetta di essere votato allo stesso destino a causa della lontananza dalla fidanzata.

Questo gioco metacinematografico mette gli spettatori di Jarhead in una posizione strategica, fornendo gli elementi per considerare chiave interpretativa dell'intero film quella che potrebbe sembrare solo una sequenza destinata a raccontare un episodio tragicomico: se Anthony Swofford non si accontenta di una sola visione e dell'identificazione con gli attori, se non sublima le proprie fantasie immediatamente, ma desidera rivedere la scena ed immedesimarsi nello spettatore-tipo a cui quello specifico film pornografico è indirizzato "per vedere cosa si prova", significa che anche tutti gli altri film citati da Mendes in Jarhead devono essere considerati forieri della medesima funzione. I film vengono interpretati con reazioni che scaturiscono dalle modalità di visione: i militari rappresentano un gruppo specifico, con valori condivisi, che decodifica il testo e fornisce una risposta emotiva univoca a ciò che vede proprio per manifestare appartenenza ad un unico "corpo" (non a caso i soldati incitano gli elicotteri diretti a devastare un villaggio abitato di civili nel capolavoro di Coppola - montato da Walter Murch, come Jarhead - sovvertendo lo spirito della scena, che nello spettatore-tipo genera sgomento).

A chi vede Jarhead, invece, spetta il compito, non tanto di ri-conoscere i film che compongono il gioco citazionista di Mendes, ma di considerarli baricentro della storia narrata. Non siamo dinanzi ad un utilizzo ludico, ornamentale e postmoderno di frammenti di storia del cinema: le immagini che riconosciamo sono qui da utilizzarsi come punti cardinali per orientarsi nel racconto e per seguire il percorso interiore di Swofford, che da spettatore si cala nella Storia, immedesimandosi e iniziando lentamente a percepire il proprio presente. Anche se inerte e frustrato dalla noia, il soldato impara a non essere superficiale e lo dimostra nella scena in cui, allontanatosi dai commilitoni, si ritrova solo nel deserto e, scoprendosi circondato da cadaveri di iracheni carbonizzati, decide di sedersi ad osservare l'insostenibile differenza tra la guerra vera e la visione di un film di guerra. La parola "jarhead", letteralmente "testa di barattolo", deriva dal nome dato da un marine al suo mulo. Divenne soprannome per ogni appartenente al corpo militare, che vanta d'esser nato ancor prima degli Usa, anche grazie alla forma, davvero simile a un barattolo, che il tipico taglio di capelli fa assumere alle teste delle giovani reclute. Barattoli pieni di immagini da prendere a modello, ma anche del desiderio di inseguire un proprio destino, di scrivere un nuovo capitolo di storia da protagonisti, come svela Swofford rivendicando una propria musica quando sente riprodurre i Doors dai commilitoni alla ricerca di un nuovo Vietnam. La colonna sonora del film, fatta eccezione per le citazioni, rispetta in questo senso l'originalità dei tempi, proponendo, tra gli altri, brani di band come Nirvana e Snap.

Sam Mendes - che ha affermato di aver girato "un film di guerra senza mostrare la guerra" - racconta la saga della fanteria del nostro tempo, destinata a non sentirsi protagonista perché anestetizzata da ricordi epici e irrimediabilmente obbligata a vivere in costante stato di sospettosa allerta, desiderosa di sparare il proprio colpo, disperata e derubata del proprio ruolo quando non riesce ad intervenire nella guerra moderna e tecnologica, affidata alle bombe intelligenti. Una guerra-lampo può accecare per sempre, soprattutto i soldati che si scoprono spettatori di una Storia che prevedevano diversa e della quale si credevano protagonisti. Se non tutte le guerre sono perfettamente (e iconograficamente) uguali, il destino, quello sì, è lo stesso per ogni milizia in ogni guerra. Consiste nel barattare la propria sopravvivenza con un futuro marchiato a fuoco dalle parole pronunciate dalla voce fuori campo che apre il film: "Ecco la storia: un uomo spara con un fucile per molti anni e va in guerra. In seguito restituisce il fucile all'armeria e pensa che non dovrà mai più usarlo, ma qualsiasi cosa quell'uomo farà con le mani: amare una donna, costruire una casa, cambiare il pannolino di suo figlio... le sue mani ricorderanno quel fucile". Per la generazione degli icononauti, che hanno già visto tutto, i ricordi personali sono sensazioni impalpabili.

Note:

(1) Gian Piero Brunetta, Buio in sala, Marsilio Edizioni, Venezia, 1989

|