|

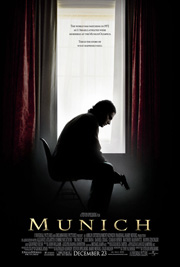

Silenzio assoluto in sala, buio intorno, lo stesso che avvolge lo schermo, generatore di un caleidoscopio di grandi sentimenti e di immensi vuoti, dal quale, come per magia, ecco emergere uno script che riesce ad esprimere la reale essenza di un grande capolavoro, già indimenticabile, quale è Munich.

"Nel 1972 il mondo è stato testimone dell'assassinio di 11 atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco. Questa è la storia di quanto accadde dopo". Tratto dal romanzo "Vengeance" del giornalista canadese George Jones, diretto magistralmente da Steven Spielberg - con questo lavoro al suo quarto lungometraggio a carattere storico, dopo Il colore viola, Schindler's List ed Amistad -, Munich, sin dal suo incipit, filtra, per poi fonderle insieme, sia la dimensione della realtà esterna, quella del mondo intero, sia quella di una realtà particolare, più ristretta, nonostante, ancora oggi, fortemente drammatica, quella dei Fedayin e del Mossad. Entrambi i punti di vista partecipano alla costruzione dell'intreccio e dell'evoluzione delle vicende umane dei protagonisti per mezzo di numerosi flashback e del consistente ausilio di immagini estrapolate dai telegiornali e dagli speciali televisivi dell'epoca. Particolare quest'ultimo che contribuisce a conferire alla pellicola le caratteristiche proprie del "Docu-Drama" d'annata inglese, quello, per intenderci, di un regista forte, necessario ed attuale come Ken Loach. Non è un caso, infatti, che la prima scena mostri un'immagine ripresa da un telegiornale di allora in cui il cronista televisivo Jim Mckay annuncia al mondo che in quella data, il 6 settembre del 1972, "…i nostri più grandi timori si sono realizzati stanotte!".

Da un punto di vista strettamente storico, seppur velato da sfumature e ripercussioni di una politica particolare, altamente drammatica e drammaticamente sconvolgente come solo quella Mediorientale riesce ancora oggi ad essere, Munich rappresenta innanzitutto il racconto, la crudele e reale testimonianza di un fatto storico che ha macchiato con il rosso del suo sangue - costante cromatica, del resto, che pervade l'intero film - il resto del mondo. Nella notte tra il 5 ed il 6 settembre del 1972 undici Fedayin, arruolati nei campi di addestramento della Giordania, della Siria e del Libano e appartenenti alla sanguinaria e terroristica organizzazione del famigerato "Settembre Nero", riuscirono a penetrare nei dormitori del villaggio dei Giochi Olimpici di Monaco, travestiti di semplici tute, ma armati, in compenso, di Kalashnikov e di granate, e tennero in ostaggio per 21 ore la squadra Israeliana che vi partecipava, chiedendo in cambio la liberazione di 234 prigionieri palestinesi tenuti in custodia nelle prigioni tedesche.

L'operazione si concluse tragicamente all'aeroporto Furstenfeldbruck, alla periferia di Monaco, in seguito al cattivo andamento delle operazioni di polizia in seguito alle azioni di sequestro e poi di fuga dei terroristi, che si conclusero con la morte di tutti gli ostaggi, di cinque rapitori e di un poliziotto tedesco. Il governo israeliano, guidato allora da Golda Meir, si oppose fin dall'inizio, con grande tenacia e indomabile coraggio, alle richieste degli oppositori, nonostante l'inevitabile impopolarità che questa ferma ed irremovibile posizione riuscì ad attirare sul capo del governo: è proprio da questo punto che il Munich di Spielberg prende le mosse, in un continuo e inarrestabile vortice di emozioni, in un intenso confronto alla pari tra la realtà documentata dei fatti e la realtà che il resto del mondo ha sempre sospettato abbia respirato e vissuto sotto il nome dell' "Operazione Ira di Dio", organizzata segretamente dal governo israeliano con l'obiettivo di eliminare gli undici individui sospettati di essere la mente e il braccio armato di "Settembre Nero".

Spielberg riesce nel difficile intento di donare a questo film l'anima del puro thriller anni '70 - con venature appartenenti ai migliori film noir -, grazie all'uso di una pellicola sgranata e di un costante impiego dello zoom. La sceneggiatura, anche per merito dell'esperta scrittura di Tony Kushner, sembra danzare intorno a tre piani di significato, a tre mondi coesistenti e contrapposti. Il mondo esterno, quello rappresentato dalle Olimpiadi di Monaco e dagli spettatori di tutto il mondo che assistono, piangendo e disperandosi di fronte alle immagini televisive, all'evolversi della situazione, in un crescendo drammatico che porterà tutti, inevitabilmente, a perdere per sempre la propria innocenza; il mondo interno, costituito nello specifico dal Mossad, dai suoi segreti e da quel che, secondo molti, ha portato effettivamente all'esecuzione dell' "Operazione Ira di Dio"; e, infine, il mondo interiore, strettamente intimo, dei cinque protagonisti.

Cinque persone completamente differenti per aspetto, per personalità, per capacità, per accento, finanche per il modo di vestire: Avner (interpretato dall'australiano Eric Bana, già interprete di film di successo come Troy e Hulk), il capo, è la persona più giovane, l'unica di Israele, che pur di vendicare la propria Patria, pur di far ascoltare al mondo il grido di rabbia e di dolore del suo Paese, è disposto ad abbandonare anche Daphna, la giovane moglie incinta del loro primo bambino, per seguire gli ordini di Ephraim, impersonato da un impareggiabile Geoffrey Rush; Steve (Daniel Craig, per la cronaca il prossimo attore destinato a vestire i panni di James Bond per la saga di 007), il sudafricano esperto in furto d'auto; Carl (Ciaran Hinds, apprezzato attore di teatro), addetto a coprire le tracce lasciate dagli altri, a ripulire la "scena del delitto"; Robert (interpretato dal regista Mathieu Kassovitz), ufficialmente costruttore di giocattoli che si ritrova, suo malgrado, a fabbricare bombe; e Hans (Hans Zischler, notevole attore teatrale e riconosciuto scrittore laureato in letteratura) che come copertura possiede un negozio di antiquariato, ma che in realtà è un bravissimo falsario. Questi i componenti della squadra, di quella famiglia che si viene a comporre gradualmente, amorevolmente, intorno al tavolo che vede Avner capo e "cuoco".

Il film segue, scena dopo scena, la progressiva e amara presa di coscienza di questi soldati che si riscoprono uomini, che si ritrovano a contestare ferocemente le iniziali motivazioni che li avevano spinti a divenire assassini, per poi ritrovarsi persi, ognuno nella propria drammatica disperazione, imprigionati nell'eterna lotta contro e per il libero arbitrio. Esecuzione dopo esecuzione, gli obiettivi iniziali perdono la loro ragione d'essere. Ogni passo che la squadra si trova a fare è solo in apparenza un passo in avanti, in realtà la loro andatura non può essere che quella di un gambero: ad ogni testa che tagliano "Settembre Nero" diviene sempre più forte e sostituisce la propria tessera mancante con un'altra, contraddistinta da una ferocia ancora maggiore. Il film spinge a domandarsi se la legge del taglione sia stata ripristinata e coscientemente approvata da questo gruppo di combattenti che si ritrovano, nella parte centrale della pellicola, a porsi seri quesiti: chi sono gli uomini che hanno l'ordine di uccidere? Quali prove concrete hanno contro di loro? Chi sono le vittime? Chi sono gli assassini?

La squadra si troverà, inizialmente, a respirare l'entusiasmo della giustizia, per poi rendersi conto invece di essere braccata, alla stregua delle sue stesse prede. Sarà proprio questo il momento in cui crolleranno tutte le certezze, a partire da quelle del giovane Avner che, per la prima volta, si trova a pensare al proprio futuro e a quello della propria famiglia, in un luogo lontano da quello che aveva sempre desiderato. Una trasformazione questa resa ancora più evidente agli occhi dello spettatore grazie al coinvolgente apporto del direttore della fotografia, Janusz Kaminski, abile, in un film girato in 14 paesi, con più di 120 set all'attivo (da Malta all'Ungheria), a trasformare i diversi colori nel riflesso di ogni singola città: si passa così dalle tonalità calde d'Israele ai colori freddi, opachi, annebbiati dal grigiore di cinque anime, ormai prive di ogni forza, di Parigi.

Se un ulteriore merito, ancora oggi, doveva essere attribuito a Steven Spielberg, è, di certo, quello di aver fatto superare allo spettatore il limite invalicabile dello schermo facendolo perdere nella realtà altra della dimensione cinema.

|