|

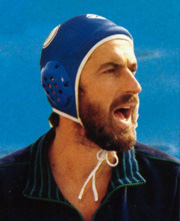

La palombella è nella pallanuoto ciò che il pallonetto rappresenta nel calcio: una parabola arcuata e insidiosa, tracciata con l'obiettivo di scavalcare l'avversario, di aggirare l'ostacolo. Ma è anche un intervallo di stasi, una sospensione interminabile tra il momento in cui la mano lascia il pallone e quello in cui quest'ultimo conclude la sua corsa, svelando l'esito del tentativo.

Palombella rossa è esattamente il racconto della crisi irreversibile di un mondo, dell'impasse di una classe politica e civile, di un sistema di pensiero e d'azione, nonché (come sempre in Moretti) di una generazione. All'indomani del collasso dell'utopia comunista, Moretti organizza una parabola (palombella) arguta che incrocia l'allegoria con l'interpellazione diretta, la metafora con la riflessione ad alta voce, ponendo insistentemente allo spettatore (e prima di tutto a sé stesso) la domanda fondamentale, la più urgente: che valore ha essere comunisti oggi (nell'89, immediatamente dopo il fallimento manifesto di un ideale, ma certamente anche negli anni successivi, di fronte alla presa di coscienza di un fraintendimento storico), che senso ha dichiararsi esponente di una specie per cui la Storia ha decretato l'estinzione, che significato rintracciare in una vita spesa a correre a vuoto, in una direzione rivelatasi improvvisamente senza meta (come sottolineano le passeggiate o le corse a bordo vasca di Michele Apicella). Ovviamente non vi sono risposte certe (almeno per il momento), nonostante ve ne sia un disperato bisogno a fronte di una progressiva e irreversibile perdita d'identità, di un anacronismo incombente.

Una partita di pallanuoto si trasforma così in un vero e proprio convegno politico, in cui innumerevoli esponenti di umanità varia si sentono chiamati a intervenire, affollandosi ai bordi e sugli spalti di una piscina che assume i contorni di un punctum esistenziale, a tratti addirittura metafisico. Il dibattito esplicito, frammenti di discorsi la cui natura stereotipa è sottolineata dalla ripetizione ossessiva che ne operano taluni personaggi, si sovrappongono alle fasi di gioco o si inseriscono fra una pausa e l'altra di una partita divenuta interminabile, dilatata sino all'inverosimile (la rottura di una traversa, le continue risse in acqua, le contestazioni, la lunghissima attesa prima del rigore decisivo), in cui si decide il destino di un'intera nazione. Alle fasi di gioco è demandato dunque il sottotesto simbolico del film, con metafore a volte sin troppo scoperte: ad esempio la squadra di Michele che non ha un "sinistro" da mettere in vasca, oppure il rigore finale di cui si incarica il protagonista e che egli stesso fallisce per aver cambiato all'ultimo momento angolo di tiro (indirizzando la palla a sinistra, anziché mantenere l'idea originaria di ingannare il portiere guardando solo a sinistra per poi tirare a destra), o ancora il punteggio finale che vede soccombere la sua formazione per 8-9, '89 proprio come l'anno che vede la caduta del muro, evento simbolo del collasso del sistema comunista.

Ma la partita di pallanuoto, con la sua natura frammentaria e il suo andamento tormentato, fornisce anche la struttura dell'opera, serie di vuoti da colmare con la parola, ma anche la visione e il ricordo. I momenti in cui Michele (prima accanto alla figlia e al barista, poi assieme a tutti i presenti) si ritrova, durante il suo interminabile pomeriggio, a seguire le fasi decisive del Dottor Divago, oltre a produrre una (forse) involontaria ironia riguardo alla durata del film di Lean, continuano il discorso sul rapporto spettatoriale con il medium televisivo, cominciato con Sogni d'oro (1981) e proseguito con Caro diario (1993) e Aprile (1998). La scena in cui il protagonista e gli altri presenti replicano istintivamente il gesto di Lara, infatti, ripropone quella funzione mimetica perfettamente condensata in Caro diario (a tutt'oggi il capolavoro di Moretti) dal ballo accennato di fronte a quello di Silvana Mangano in Anna di Lattuada, mentre le invettive e gli incitamenti che (proprio con un tifo da stadio) il pubblico della partita rivolge alla volta dello schermo, in coincidenza con la sequenza conclusiva del film cui assiste, richiama quella modalità di fruizione interpellativa che in Aprile si riassume nella celebre esortazione del protagonista nei confronti del proprio leader politico (D'Alema) presente in tv.

Tuttavia, come sempre in Moretti, anche in Palombella rossa la riflessione sulla società italiana si accompagna alla dimensione privata, la quale si configura come territorio di fuga ma anche di rielaborazione della passione civile. A ciò si riconducono gli inserti del cortometraggio La sconfitta (1973), momenti di militanza che, rivisti con la distanza garantita dagli anni, sono totalmente assorbiti nella sfera personale (e persino il fatto che fossero stati realizzati in Super8, soluzione che generalmente rimanda alla dimensione privata, quasi da filmino familiare - si pensi, ad esempio, a Toro scatenato - contribuisce a connotarli in tal senso). Di quelle azioni e di quei discorsi rimangono soprattutto le incertezze e i balbettii: essi, scoprendo l'origine dell'appartenenza ideologica (quasi il "peccato originale"), si sviluppano in parallelo rispetto all'evocazione quasi felliniana dell'infanzia e dell'inizio della pratica della pallanuoto, passione subito abiurata, ma a cui tuttavia il piccolo Michele è costretto, suo malgrado, a dare seguito. Il richiamo a Fellini non è casuale: al di là della patina che avvolge i ricordi, Palombella rossa potrebbe essere inteso un po' come l'8½ del Moretti uomo di sinistra (il riepilogo di una storia politico-personale in coincidenza di un momento di impasse), ma anche del Moretti artista, con un affastellarsi di molti dei temi tipici del suo cinema: ad esempio l'invettiva sul linguaggio e sull'importanza delle parole, che richiama alla memoria quella di Ecce Bombo (1978); la passione per la musica, strumento di contestazione (Michele che inaspettatamente inizia a cantare durante la tribuna politica) o unico elemento - assieme al cinema - di possibile aggregazione collettiva (come quando tutto il pubblico intona Springsteen); oppure ancora l'ossessione per i dolci e per il musical, cui allude la bellissima scena in cui Michele nuota in piscina tra mucchi di cartelloni galleggianti che recano pubblicità di aziende dolciarie, mentre gli altri membri della squadra si dispongono sul bordo per poi tuffarsi contemporaneamente, in una sorta di accennata coreografia acquatica.

Come Fellini, anche Moretti svolge dunque il proprio bilancio, dotando il film di una forma volutamente confusa e ingarbugliata, in cui vari livelli di realtà, diversi piani temporali e pezzi di un comizio areferenziale e onanistico si intrecciano e sovrappongono. Il sorgere finale di un sole di cartapesta verso cui volgersi colmi di speranza e ammirazione segna la fine dell'utopia, o è soltanto il ricordo camuffato di un sogno fatto da bambino.

|