|

Noi spettatori dell'America

conosciamo soprattutto quei luoghi che il cinema ha saputo

o voluto trasmetterci, offrendoceli molto più che

come una semplice indicazione geografica.

Risale in superficie il significato

letterale della parola topos, che è innanzitutto,

appunto, un luogo, e che solo in un secondo momento

diventa un luogo comune, una figura riconoscibile

e fortemente connotata che riconduce ogni immagine alla

propria tradizione. Il cinema è avvezzo ad adoperare

il concetto di cronotopo, un apparato spazio-temporale

legato in modo indissolubile alle vicende narrate, in

cui lo sfondo diventa protagonista di una storia, al pari

degli attori, e le caratteristiche dell'uno si trasferiscono

agli altri. E viceversa. È il caso degli spazi

ostili in cui si muovono gli uomini duri e disperati dei

western o delle superfici lucide e mobili che costituiscono

le città in cui si sviluppano le tragiche vite

dei personaggi dei noir.

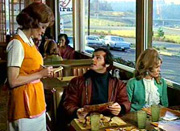

Negli anni Sessanta il luogo per

eccellenza è rappresentato dalla strada. Con la

pubblicazione, nel 1957, di On the road di Jack

Kerouac, prende avvio la produzione di libri, film, canzoni

che hanno proprio il viaggio come fulcro narrativo. Con

la nascita della beat generation vede la luce anche

una generazione desiderosa di un incessante movimento.

Alla stessa genia appartiene Robert Eroica Dupea, il protagonista

di Cinque pezzi facili. La sua famiglia, di origine

alto-borghese, vive su di un'isola silenziosa e separata

dal resto del continente, ed è interamente dedita

alla musica. Robert ha abbandonato una promettente carriera

di pianista e la sua ricca casa in cerca di qualcosa d'altro.

La sua ribellione è quella di un'intera generazione

che ha scelto di non poter più continuare ad ignorare

la realtà, di considerare mortifero il dorato isolamento

assicurato dalla propria nascita. Per molti giovani di

quegli anni, il contatto con un modello di vita alternativo

fu offerto dalla partecipazione alle contestazioni studentesche.

Per Robert è invece costituito dalla scelta, consapevole,

di un lavoro umile, da operaio, e dalla convivenza in

uno squallido motel con una cameriera vacua e triste.

Ma egli, tuttavia, si scopre insofferente anche a questo

sistema di vita. Non riesce a riconoscersi in nessuna

delle persone che lo circondano, quale che ne sia la classe

sociale di appartenenza, e con nessuno riesce a comunicare,

sebbene il suo essere legato contemporaneamente a due

mondi diversi gli fornisca una molteplicità di

codici. Non c'è condivisione di sentimenti nel

rumore o nella musica, nel silenzio o nelle parole che

rivolge a tutti coloro che incontra sulla propria strada.

Cinque pezzi facili, come altri film dell'epoca

d'altronde, è stato attaccato dalla critica cinematografica

di sinistra, italiana ed europea. Un atteggiamento, questo,

dovuto all'incapacità di comprendere che la ribellione

giovanile ha avuto origini e sviluppi diversi in Europa

e negli Stati Uniti. Di stampo politico e sociale nel

primo caso, strettamente legata all'individuo nel secondo.

Tutto ciò di cui si va alla ricerca, in quella

che usa autodefinirsi la terra della libertà, è

proprio l'essere liberi: la possibilità di seguire

un impulso, abbandonare l'automobile in cui si è

prigionieri del traffico, salire su un camion per traslochi

di cui non si conosce la destinazione, sedersi ad un pianoforte

polveroso, suonare in modo sublime tra clacson e grida

andando incontro all'orizzonte.

La decisione è lasciata alla

discrezione dello spettatore: la strada è il segno

di una rivoluzione fallita, e dell'alienazione che ha

generato, o dell'impossibilità di smettere di ribellarsi? |